近視進行抑制の重要性

近視人口は急増しており、今や日本の若年者の半数以上は近視といわれています。小児の近視は適切な眼鏡を使用すればよいという考えから、少しでも近視の進行を抑えるべきだとする考えが世界的に主流となっています。その理由としては、近視が強度になればなるほど視覚障害につながる病気を引き起こしやすく、ひいては失明の危険性が高くなるからです。

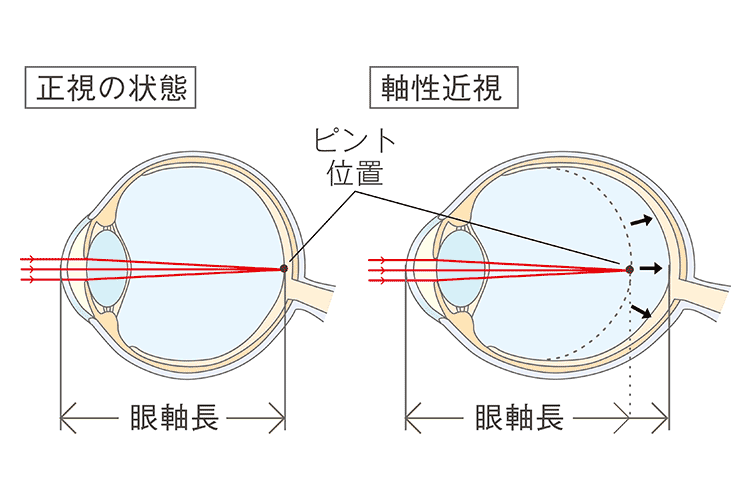

小児の近視は眼軸長(眼球の奥行の長さ)が伸びることにより起こる軸性近視が主と考えられています。近視が進行するほど、すなわち眼軸長が伸びるほど眼球の変形をきたし、重大な視力障害が増えることがわかっています。ここでいう視力障害とは、眼鏡やコンタクトレンズで矯正しても視力が出ない状態を意味します。裸眼視力が悪いことを指すのではありません。

近視の程度と合併症発症危険性との関連(オッズ比*)

| 軽度近視 (-3D未満) |

中等度近視 (-3D~-6D) |

強度近視 (-6D以上) |

|

|---|---|---|---|

| 失明の危険性 | 1.7倍 | 6倍 | 88倍 |

| 近視性黄斑症の危険性 | 14倍 | 73倍 | 845倍 |

| 網膜剥離の危険性 | 3倍 | 9倍 | 13倍 |

| 緑内障の危険性 | 1.6倍 | 3倍 | 3倍 |

*オッズ比とは、ある因子がある病気の発症に関連する程度を表す指標で、大きいほど関連性が強いとされます。ただ、オッズ比は何倍病気になりやすいということを意味するわけではありません。

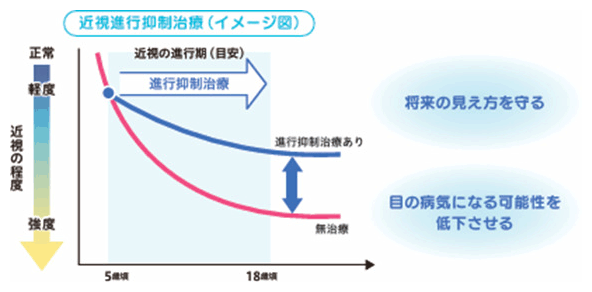

このように近視の程度が強くなるほど視力障害の危険性が飛躍的に高くなります。眼軸長が同年齢の平均に比べて長い子どもは、将来近視が進行して視力障害につながりやすいと考えられます。そのため、近視が速く進む可能性が高い小児期に近視の進行を抑えることが、将来の見え方を守り、目の病気になる可能性を減らすことにつながります。

近視進行の予測と近視進行抑制効果の判定方法

眼軸長解析ソフトウェア

Axial Manager

当院では、眼軸長を測定して専用の解析ソフトウェアを用いることにより、将来の眼軸長の伸びや近視度数を予測することができます。お子さんの年齢、他の人との比較等から解析して、将来強度近視になる可能性が高いと予測される場合は、病的近視を防ぐために近視進行抑制治療を行うことが推奨されます。

眼軸長解析ソフトウェアAxial Managerでは以下のことがわかります。近視進行抑制治療を行う場合、これらの結果を用いて治療効果を判定します。

- A 眼軸長の変化(どれくらい伸びているか)

- B 伸び量の変化(傾き)

- C 他の人と比べて長いか短いか

- D 予測値と比較してどれくらい伸びが抑えられているか

近視進行抑制治療について

リジュセアミニ点眼液0.025%

有効成分アトロピンが配合されたリジュセアミニ点眼液0.025%は、2025年4月に日本で初めての近視の進行抑制を目的とした点眼剤として参天製薬から発売されました。アトロピンが近視進行抑制に効果があることは以前から知られており、従来は輸入されたアトロピン製剤が治療に使用されてきました。

この製剤は日本では認可されていないため、医師個人の裁量で使用されてきましたが、リジュセアミニ点眼液0.025%が発売されたことにより、認可された安全な製剤で治療を行うことができるようになりました。

ただし、保険診療の対象にはならないため、自費診療としての処方となります。また、治療に伴う診察費用、検査費用も保険の対象とはならず、自費診療となります。

リジュセアミニ点眼液0.025% 参天製薬

治療の対象

リジュセアミニ点眼液0.025%は、5~15歳の近視患者に2年間投与した臨床試験の結果、近視抑制効果が認められたことにより承認されました。ただし、15歳以降でも近視は進行するため、近視の進行が止まる10代後半まで治療を継続することが必要です。また、5歳以前でも近視が発症することがあるので、お子さんの近視の程度、眼軸長、ご両親の近視の程度などから治療の必要性を総合的に判断します。

治療スケジュールと費用

まず保険診療で屈折検査、視力検査などを行います。保護者の方とご相談して近視進行抑制治療を希望された場合は、後日受診していただき自費診療を開始します。

本治療は、近視の進行を抑えることを目的としています。ただし、完全に近視の進行を止めることはできません。また、この治療は視力を回復させるものではありませんので、その点をご理解ください。

近視の程度に応じて眼鏡等での視力矯正が別途必要となります。

検査・薬剤費用は全て自費(公的医療保険の対象外)となります。

| 治療スケジュール | 費用(税込) |

|---|---|

| 初回 | 診察・検査費用(約3,510円)+ 点眼薬費用(4,300円/30日) 検査項目: 屈折検査、視力検査、眼軸長測定、 角膜曲率半径計測など |

| 2回目 (初回から 1か月後) |

診察・検査費用(約3,030円)+ 点眼薬費用(8,600円/60日) 検査項目: 屈折検査、視力検査、 細隙灯顕微鏡検査など |

| 3回目 (初回から 3か月後) |

診察・検査費用(約4,530円)+ 点眼薬費用(12,900円/90日) 検査項目: 屈折検査、視力検査、眼軸長測定、 細隙灯顕微鏡検査など |

- 3回目の治療以降は3か月毎の定期的な通院が必要です。診察・検査費用(税込約4,530円)および点眼薬費用(90日分 税込12,900円)が必要となります。

- 検査費用は、検査の内容によって金額が変動することがあります。

- 主な副作用として羞明(まぶしさ)があります。

- 副作用等で治療を中止した場合でも、一旦処方した点眼薬については原則、返品・返金に応じることはできない旨、あらかじめご了承ください。

本治療開始後は、近視など屈折異常に関連する治療はすべて自費診療となります。そのため、眼鏡やコンタクトレンズ処方についても保険診療ではなく自費診療となります。また、リジュセアミニに関連する副作用の治療についても自費診療となります。アレルギー性結膜炎など近視と関係のない疾患については保険診療の対象となり、これは近視治療と同日でも可能です。

レッドライト治療

2014年に中国において、赤色光が近視眼での眼軸長の伸びを抑制する効果を持つことが発見されました。それ以降中国国内においてこの赤色光が近視進行を抑制する研究結果が多く報告され、レッドライト治療として実用化されました。当初は中国国内を中心に行われていましたが、2021年にアメリカの眼科学術雑誌でレッドライト治療の有効性が発表されてからは世界中で注目を集める治療法となりました。その後、他の治療法との比較、副作用など多くの報告が集まっており、多数の国で治療に使用されています。

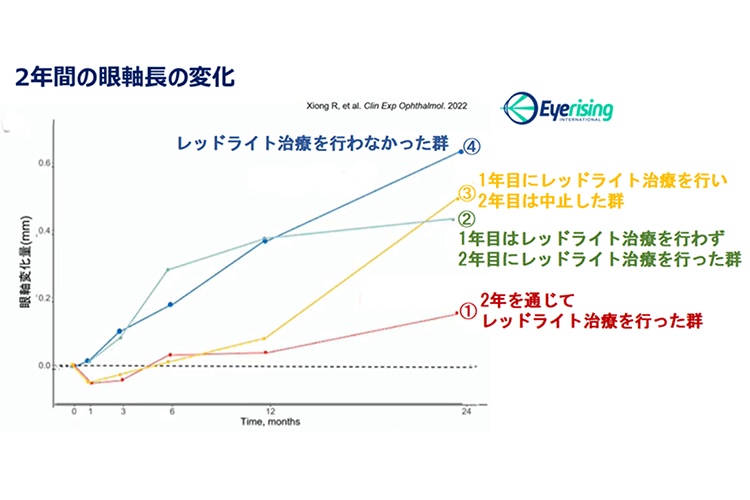

レッドライト治療の効果を2年間にわたり研究した結果が2022年に眼科の学術雑誌に報告されました。結果は以下の通りでした。

- ①2年を通じてレッドライト治療を行ったグループは、治療を行わなかったグループと比べて、眼軸長の伸びが抑えられており、近視進行を抑制する優れた効果が得られました。

- ②1年目は治療を行わず眼軸長が伸びたグループに対して2年目にレッドライト治療を行うと、眼軸長の伸びは抑えられました。

- ③1年目はレッドライト治療を行い眼軸長の伸びが抑えられていたグループが2年目に治療を中止すると眼軸長が伸びて近視が進行しました

- ④レッドライト治療を全く行わなかったグループは、他のグループよりも大きな眼軸長の伸びがみられました。

近視治療用機器の紹介

レッドライト治療で使用する

Eyerising近視治療用機器

レッドライト治療に使用されるのは、オーストラリアのEyerising International社が製造するEyerising(アイライジング)近視治療用機器という装置です。2023年時点で中国、オーストラリア、英国、EU加盟諸国など世界6地域、30か国以上で認可されています。ただし、日本では未承認であり、保険診療の対象とはならず自費診療となります。

Eyerinsingの使用方法

本治療器はご自宅でインターネットに接続しながら使用します。使用する時は治療器を2.4GHz帯のWi-Fiに接続する必要があります。

1日2回、1回につき3分間、治療器のアイマスクをのぞき込んで、レッドライトを眼に照射することで治療効果が得られます。基本的には1日2回、週に5日間行いますが、必ずしも1日2回である必要はなく、1週間に10回となるように治療スケジュールを調整しても構いません。ただし、治療間隔は4時間以上空ける必要があります。規定の照射時間、回数を超える使用はできない設定になっています。

適応条件

- 3歳以上

- すでに近視を発症している子ども

- 将来的に強度近視になる可能性が高いと予測される子ども

禁忌(当てはまると治療不可)

- 斜視

- 両眼を使って見ることに抵抗や異常がある

- どちらかの眼に異常がある、またはその他の全身的な異常がある

- 遺伝性網脈絡膜疾患の家族歴がある

- 瞳孔散大(散瞳)

- 低濃度アトロピン点眼との併用はできません。治療開始の2週間前には低濃度アトロピン点眼を中止する必要があります。

治療の副作用・注意点

「直後の副作用」

- 一時的なまぶしさ

- 見にくさ

- 残像 など

残像は最も一般的な副作用です。

治療終了後に眼を休めることで残像は3分以内に消失し、回数を重ねることで症状が続く時間は短くなると言われています。

治療終了後に5分以上残像が続くことが3回以上あれば、本治療をただちに中止して医師に相談してください。

- 12歳の中国人女性が本治療器での治療中に8分を超える残像と視力低下を自覚したため、医師から治療の中止を勧告されたにもかかわらず治療を継続した結果、網膜障害と視力低下が生じた例が報告されています。治療を中止した結果、4か月後には網膜所見、視力低下は完全回復しました。稀なケースではありますが、安全のため治療終了後に5分以上まぶしさや残像が続くことが3回以上あった場合は速やかに相談してください。

治療の流れ

- 適応検査

- 治療器のお渡し

- 登録・治療開始

- 1か月(45日間)のトライアル後、

治療継続を判断 - 定期検査

治療器貸出・治療費・検査費について

| 1年目 | ||

|---|---|---|

| 適応検査 | 11,000円 (税込) |

屈折、視力、眼軸長測定、 OCT等の眼底検査 |

| 治療器貸出 (1か月) |

9,900円 (税込) |

治療器貸出 |

1か月のトライアル後、治療を継続する場合

| 治療器貸出・ 治療・検査費 |

156,000円 (税込) |

治療開始後1、3、 6、9、12か月後の 計5回分の検査費用 |

|---|

| 2年目以降 | ||

|---|---|---|

| 治療・検査費 | 5,500円(税込) | 1回受診ごとの検査費用 6か月ごと目安 |

- 2年目以降は、治療器貸出費用は必要ありません。

上記の当院での費用に加えて、機器メーカーに直接支払う費用(サブスクリプション料金)が必要です。

| 利用料 | |

|---|---|

| 1か月(45日間) 無償プラン |

無償 |

| 毎月払い | 8,250円(税込) |

| 1年分一括払い | 89,100円(税込) 10%割引 |

| 2年分一括払い | 158,400円(税込) 20%割引 |

- 支払い完了後は、サブスクリプション料金の返金は受けられません。

治療器をご自宅へ持ち帰った後、梱包箱上部に貼付されているQRコードを読み取り、ポータルサイトでユーザー登録、及びサブスクリプション料金のプランの選択をします。最初の1か月(45日間)は無償プランの選択が可能です。

治療器を使用するためのログインユーザーIDやパスワードも手続き完了後に確定します。

患者登録は1台につき5人まで登録が可能です(人数分のサブスクリプション料金の支払いが必要です)。 サブスクリプション料金の支払いはクレジットカード払い(JCBは不可)のみとなります。

1か月無償プラン終了時に受診していただきます。治療を継続する場合は、それ以降の治療器貸出・治療・検査費用のお支払いと、メーカーのサブスクリプション料金の変更が必要です。

治療器の保証

- 治療器の耐用年数、保証期間は製造から5年間で、基本メンテナンスフリーです。

耐用年数経過後も治療継続を希望する場合は、新しい治療器を無料で提供いたします。 - 保証期間中に正しい方法で使用したにもかかわらず、製品の故障が発生した場合は交換品を無償提供いたします。

- 以下の事由により故障が発生した場合の修理は保証の対象外となります。

- 損傷、落下、機械的な損傷、水の浸入など、偶発的な要因や人的な要因などによる故障

- 不可抗力(落雷、地震、火災、その他の天災)による損害

- 治療器に貼付されたステッカーが取り除かれたり、拭き取られたり、こすり取られたり等、変更されている場合も保証の対象外となります。

- 製品の保証に係る最終的な判断はメーカーが決定する権利を有しています。

治療を中止する場合

治療経過中に問題が生じて、医師が治療を継続すべきでないと判断した場合、治療開始後6か月以内であれば、治療器貸出費用、治療費、検査費を中止時期に応じて最大40%返金いたします。それ以降の返金はできません。

患者さんのご都合で治療を中止する場合、返金は受けられません。