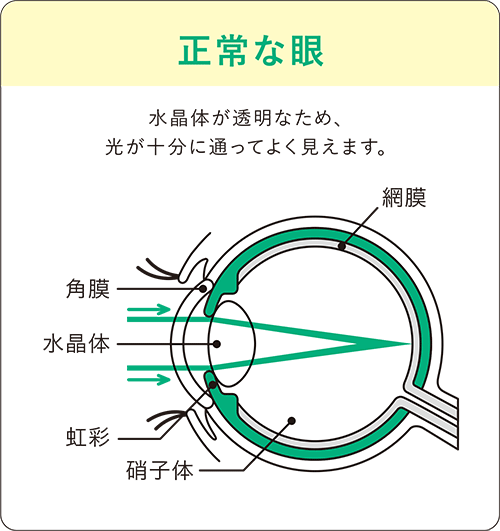

白内障とは

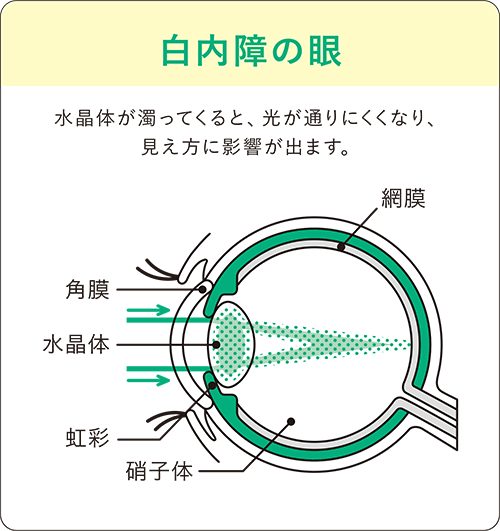

目の中にはカメラのレンズに相当する水晶体という組織があります。外から目に入った光は水晶体を通り、網膜へと届きます。加齢などが原因で本来は透明な水晶体が濁ってしまい、見え方に影響がでてしまった状態を白内障といいます。

水晶体が濁る原因は、主に加齢によるタンパク質の変性で、白内障は老化現象のひとつとも言えます。白内障を発症する人は60~65歳くらいから急激に増加して、80歳以上ではほぼ100%の人が発症していると言われています。ただし個人差があり、若くして発症する場合もあります。

加齢以外では、ぶどう膜炎などの目の疾患や、アトピー性皮膚炎、糖尿病など全身の疾患が原因となることがあります。さらにステロイドなどの薬物、放射線や紫外線、外傷などが影響する場合もあります。

水晶体が濁ると、光がうまく網膜に届かず、様々な症状が現れます。以下のような症状がありましたら白内障が疑われますので、お早めにご相談ください。

- 視力が落ちた

- 視界に「もや」がかかったようになり、ものがかすんで見える

- 眼鏡やコンタクトレンズの度数を変えても視力が良くならない

- 短期間で近視が進む

- 晴れた日の屋外など明るいところではまぶしさを感じ、ものが見えにくい

- 夜間の運転で対向車のライトや街灯の光などがまぶしい

- ものが二重に見える など

白内障の検査について

白内障の診断のためには、おもに視力検査、細隙灯顕微鏡検査、眼底検査などを行います。

視力の低下により生活に支障をきたし、細隙灯顕微鏡検査で白内障が認められた場合、眼底に異常がなければ、白内障手術をすることで改善が見込まれます。ただし、白内障の見えにくさは、視力だけでは評価できない場合もあるので、一般的な検査に加えて、見え方の質やまぶしさなどを調べる検査を行うこともあります。

コントラスト感度検査

コントラストグレアテスターCGT-2000

㈱タカギセイコー

白内障には、視力低下以外にも、かすんで見える、まぶしく感じるなどの症状があります。視力検査だけでは、かすみやまぶしさの程度を評価できないため、当院ではコントラストグレアテスターという機器を使用して「視覚の質」を検査しています。

通常の視力検査では白地に黒い指標を並べてどれだけ細かいものが区別できるかを調べます。それに対して、濃淡をどれくらい識別できるかを判定する検査が「コントラスト感度検査」です。また、まぶしさを調べるために、機械の中に光源を配置して逆光の環境を作り出し、まぶしさの影響を調べる「グレア検査」を行っています。

コントラスト感度検査

いろいろな大きさの「もの」の濃淡がどの程度までわかるかを検査します。

正常な状態

識別する能力の低下

グレア検査

まぶしさによる見えにくさを検査します。

正常な状態

まぶしさにより見えにくい

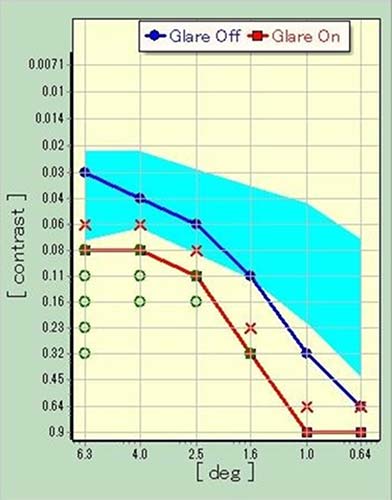

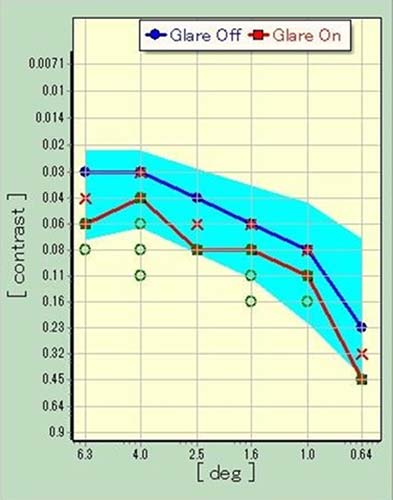

白内障の状態によっては、視力検査の結果が良好にもかかわらず、見えにくさを強く感じて生活に不自由を感じるときがあります。その場合、視力を測定しても見えにくさを評価することはできませんが、コントラストグレアテスターを用いて「コントラスト感度検査」と「グレア検査」行うことによって、かすみやまぶしさによる見えにくさの程度を客観的に判断することができます。当院では、コントラスト感度の低下が認められた場合は、「視覚の質」が低下していると考えて、白内障手術の必要性を検討します。

コントラスト感度検査を用いた白内障手術前後の比較

-

術前

コントラスト感度(青色で表示)、グレア検査(赤色で表示)ともに正常範囲(水色の部分)を下回っています。グレア検査の結果がとくに低下しており、まぶしさを強く感じていると考えられました。

-

術後

コントラスト感度検査、グレア検査とも正常範囲に戻り、見え方の質が改善されたことがわかりました。

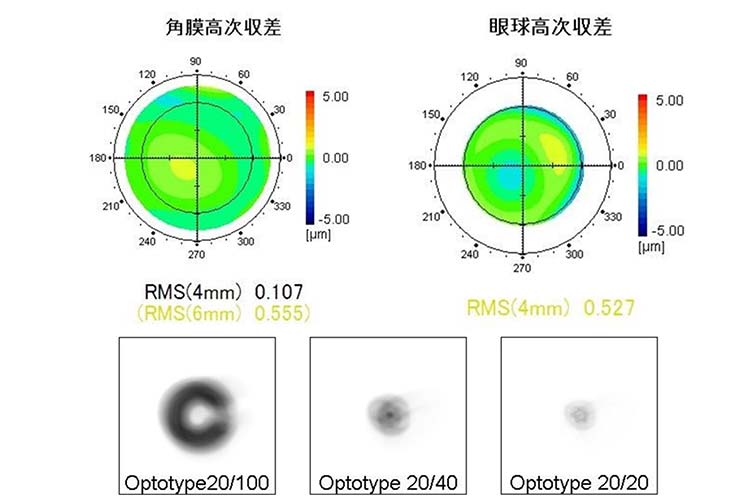

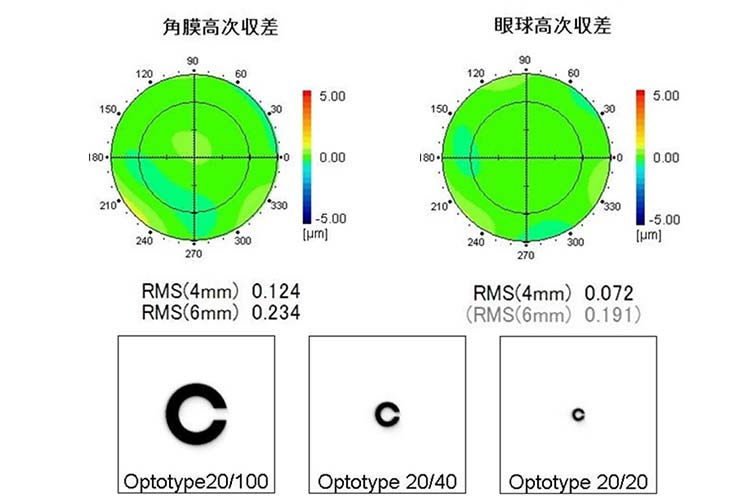

波面センサー(波面収差解析による不正乱視の検出)

波面センサー KR-1W トプコン社

通常の乱視は、光が一定方向に歪んで網膜に届くもので、眼鏡で矯正することで良い視力が得られます。これに対して、角膜や水晶体などの病気によって、光が不規則に歪んでしまう(高次収差)と眼鏡では矯正できません。高次収差によって、ものがぼやけて見えにくくなった状態を不正乱視といいます。

ぼやける、視力が出ないなどの症状でお困りの患者さんの中には、一見、水晶体の混濁が軽くても、水晶体の構造変化によって高次収差が発生して不正乱視になり、ものが見えにくくなっている場合があります。

高次収差、不正乱視は通常の視力検査ではわかりません。当院では、波面センサーという機械を用いて、高次収差を測定することによって、不正乱視を評価しています。不正乱視によってものが見えにくくなっている場合、角膜や眼底に異常がなければ、白内障が原因と考えられ、白内障手術による改善効果が期待できます。

高次収差による不正乱視の状態

下段は、眼鏡で完全矯正した場合に指標がどう見えるかをシミュレーションした結果です。

眼鏡で矯正しても指標がブレてはっきり見えないことがわかります。

正常な状態

指標が鮮明に表示されており、不正乱視がない状態です。

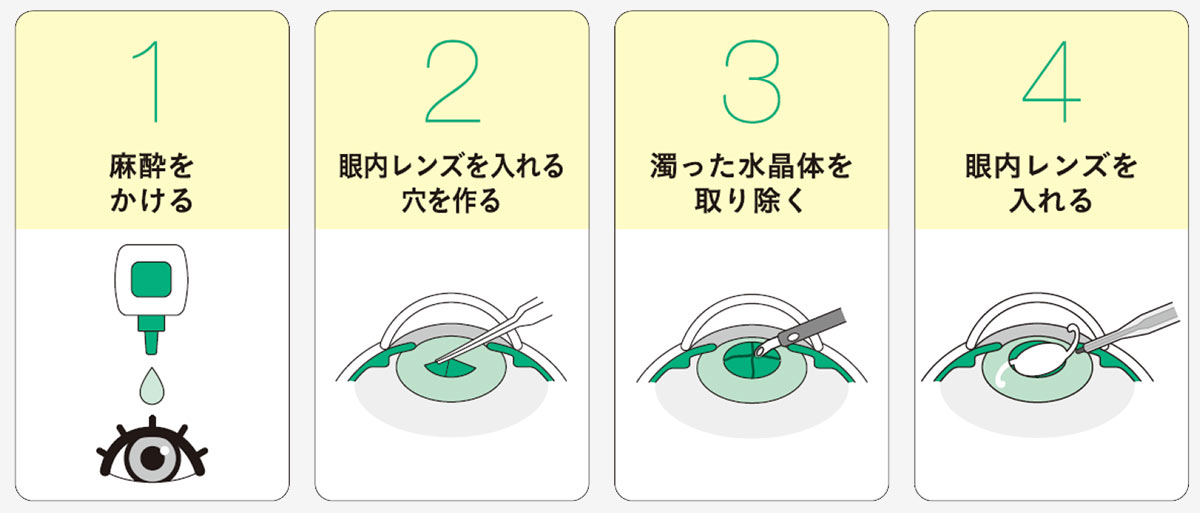

白内障手術について

白内障の進行を遅らせるために点眼薬を使用することがありますが、加齢が原因の白内障を完全に止めることはできません。また一度濁ってしまった水晶体は薬物治療では元に戻すことはできません。現在のところ、白内障を完治させるためには手術を行う必要があります。

白内障手術の流れ

-

麻酔をする

点眼麻酔を行います。必要に応じて前房内麻酔、テノン嚢下麻酔を併用します。 -

眼内レンズを入れる穴を作る

水晶体を包む袋(水晶体嚢)の前面にまるく切れ目を入れます。 -

濁った水晶体を取り除く

水晶体嚢の切れ目から器具を入れ、濁った水晶体を超音波で砕きながら吸いとります。 -

眼内レンズを入れる

空になった水晶体嚢に人工のレンズ(眼内レンズ)を挿入します。

点眼麻酔に、前房内麻酔やテノン嚢下麻酔などを組み合わせて手術を行います。消毒の際にしみる感じがすることがありますが、手術中は痛みを感じることはほとんどありません。また、不安を強く感じたり、痛みに弱い方には、笑気麻酔を行うことも可能です。

※当院では日帰りで手術を行っています

白内障手術装置 センチュリオン

アルコン社製

眼内に挿入するハンドピースに搭載されたセンサーにより、眼内の圧変化を瞬時に検知し、安全に手術を行うことができる最新の白内障手術装置の一つです。

手術までの流れ

- 白内障により見え方に不自由を感じたり、自動車の運転免許更新に必要な視力が出なくなったりして、患者さんが白内障手術を希望された場合は、精密検査を行ったうえで手術を行う決定をします。

- 次に、手術日の相談や術後の通院の説明を行うとともに、手術に必要な検査を行います。また、治療中の病気やほかの医療機関で処方されているお薬についてもお聞きします。

- 手術の1~2週間前に説明会を行います。医師から手術の方法や合併症、注意事項などを説明し、スタッフからは手術当日の来院時間、持ち物などをお伝えします。手術前に感染予防として使う点眼薬を処方します。

- 手術当日の予約した時間にご来院いただき、準備をした後に手術を行います。

手術後

手術後には抗菌薬、炎症をおさえるステロイドと非ステロイド性抗炎症薬の3種類を点眼して、決まったスケジュールで通院していただきます。感染症を避けるために、目をこすったり、術後すぐに激しい動きや埃っぽい場所での作業、農作業などは控えていただきます。術後の通院や生活の注意点などについては、手術後に詳しくご説明します。

白内障手術 料金

- 1割負担

- 約15,000円

- 2割負担

- 約30,000円

- 3割負担

- 約45,000円

- 保険適用の単焦点眼内レンズを使用する場合の費用です

- 多焦点眼内レンズを使用する場合は、選定療養として別途レンズ代の自己負担が必要となります

- 基本診療料(初診料・再診料)、検査費用は含まれていません

笑気麻酔による

白内障手術について

白内障手術は、点眼麻酔などの局所麻酔で問題なく行うことができますが、不安を強く感じたり、痛みに弱い方は、笑気ガスを吸入することによりリラックスして手術を受けられる、笑気麻酔を行うことも可能です、詳しくは、笑気麻酔についてのページをご覧ください。

眼内レンズの種類

単焦点眼内レンズ

従来から使用されている標準的なレンズです。ある1点にピントが合うようになっており、ピントを合わせた距離のものが非常にクリアに見えます。ピントが合わない距離のものを見るためには眼鏡が必要です。

例えば、遠くがよく見えるようになった場合、近くの文字やスマホは眼鏡をかけないとはっきり見えません。反対に、近くが良く見える目になった場合は、運転など遠くを見るのには、眼鏡が必要です。

多焦点眼内レンズ

単焦点眼内レンズがある1点にピントが合うのに対して、多焦点眼内レンズは遠くから近くまでピントが合うため、眼鏡の使用を減らすことができます。なるべく眼鏡を使わずに生活したい人に適したレンズです。ただし、見え方には個人差があり、手術後に眼鏡を全く使わずに済む人がある一方、見たいものの距離によっては眼鏡が必要になる人もあります。また、手術後に眼鏡が不要になっても、時間が経つうちに眼球の形状が変化することによって、乱視など屈折の変化がおこり、眼鏡が必要になる場合もあります。このように、多焦点眼内レンズを使用しても、100%眼鏡が不要になるわけではないことをご承知おきください。

多焦点眼内レンズの利点は、眼鏡の使用を減らすことができる点ですが、欠点もあり、以下のことに注意が必要です。

多焦点眼内レンズの注意すべき点

- 単焦点眼内レンズに比べて、コントラスト感度が低下して、やや鮮明さが劣ります。これは、多焦点眼内レンズの場合、レンズを通る光を1点に集中させるのではなく、遠方、近方などにピントが合うよう振り分けているため、遠方、近方のそれぞれを見るときには、通常よりも少ない光で見ないといけないからです。そのため、微細な図面を見る必要がある人や、職業や趣味で非常に細かな作業をする人は、慎重に検討する必要があります。

- 夜間のライトが、にじんでまぶしく見えるハロー・グレアという現象が起こります。これは、周囲が暗くて瞳孔が開いているときに起こるので、夜間の自動車の運転時などに、とくに自覚します。時間とともに慣れてきますが、なかには長期間経過しても気になる方があります。そのため、夜間に自動車の運転をする人、とくに職業がドライバーの人は慎重に選ぶ必要があります。ただし、多焦点眼内レンズの中にも、夜間のハロー・グレアが少ないものもあるので、迷われる場合はご相談ください。

多焦点眼内レンズが適している人

- できる限り眼鏡を使用せずに生活したい人

- 多少見えにくい場面があっても、多焦点眼内レンズの特徴を理解して、受け入れることができる人

- 見え方に慣れるまで待つことができる人

多焦点眼内レンズが適していない人

- 見え方の質を追求する人・神経質な人

単焦点眼内レンズに比べてコントラスト感度が低下するため、幅広い距離のものが裸眼で見えるかわりに若干鮮明さが劣る場合があります。このことを受け入れることができない人は、眼鏡をかければより鮮明に見える単焦点眼内レンズのほうが満足できる可能性があります。 - 見え方に慣れるまでの時間を待てない人

単焦点眼内レンズ、多焦点眼内レンズともに、見え方に慣れるまでに時間がかかる場合があります。多焦点眼内レンズは光学系が複雑であるため、単焦点眼内レンズに比べて、慣れるまでにより長い時間が必要になることがあります。 - 夜間に自動車の運転をする人

夜間にハロー・グレアが生じるため、単焦点眼内レンズに比べて光をまぶしく感じたり、にじんで見えにくくなったりします。多焦点眼内レンズで夜間に運転することは、全く不可能ではありませんが、この点を踏まえて考える必要があります。 - 白内障以外の眼の病気がある人

網膜疾患や緑内障、角膜疾患などがあると、単焦点眼内レンズに比べて、多焦点眼内レンズではぼやけてしまい、満足する見え方が得られない可能性が高くなります。

診察の際に、ご希望のライフスタイルをお聞きして、最適な眼内レンズを選ぶお手伝いを致します。

眼内レンズによる見え方の違い

【左:単焦点眼内レンズ】

【右:多焦点眼内レンズ】

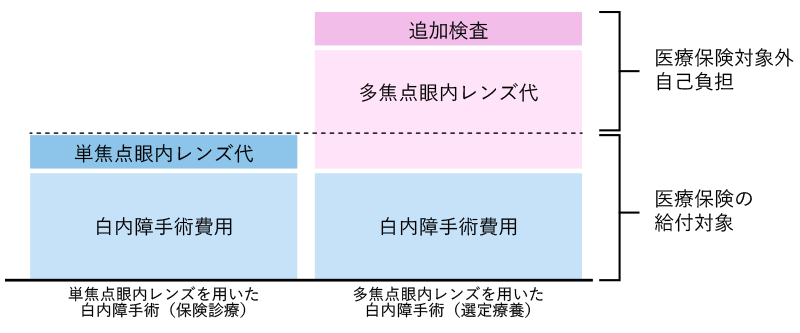

多焦点眼内レンズの手術費用について

多焦点眼内レンズは保険給付の対象外です。しかし、選定療養という制度により、厚生労働省が認可した眼内レンズについてはレンズ費用を自己負担することで手術は保険診療で受けることができます。

多焦点眼内レンズの種類

3焦点眼内レンズ

パンオプティクス Clareon PanOptix

世界で最も多く使用されている3焦点眼内レンズです。読書やスマートフォン使用などに適した「近方(40センチ)」、パソコンや料理などに適した「中間(60センチ)」、テレビ視聴や運転、ゴルフなどのスポーツに適した「遠方(5メートル以遠)」に焦点を合わせ、実生活に適した近方から遠方までの距離がクリアに見えるように設計されています。臨床試験では近方から遠方まで視力1.0前後という結果が出ました。

乱視のある方にも対応できます。

ジェメトリック Vivinex Gemetric

2024年に国内メーカーから発売された3焦点眼内レンズです。優れた遠方視力とバランスのとれた中間及び近方視力が得られる光学設計がなされています。中心部の回折ゾーンが3.2mmと小さいため、夜間や薄暮時の不快な見え方が軽減されるデザインとなっています。乱視のある方にも対応できます。

ファインビジョン FINEVISION HP

BVI社から発売されている3焦点眼内レンズです。遠方、中間(75cm)、近方(35cm)に焦点が合うように設計されており、他の3焦点眼内レンズに比べ、より良好な近方視力が期待できます。国内の臨床試験において、ファインビジョンHPを使用した方の91.3%が「眼鏡を装用していない」と回答しました。ダブルCループという独自の支持部の形状により、眼内での優れた安定性を実現します。乱視のある方には対応できません。

焦点深度拡張型眼内レンズ

ビビティ Clareon Vivity

2023年に厚生労働省により認可された波面制御型焦点深度拡張レンズです。遠方から中間距離まで切れ目なく連続的に焦点が合います。単焦点眼内レンズと同程度までハロー・グレアを軽減することにより夜間の自動車の運転が必要な方にも適しています。光エネルギーロスがほぼないため非常にクリアに見える特徴をもっています。近方を見るためには眼鏡が必要になります。乱視のある方にも対応できます。

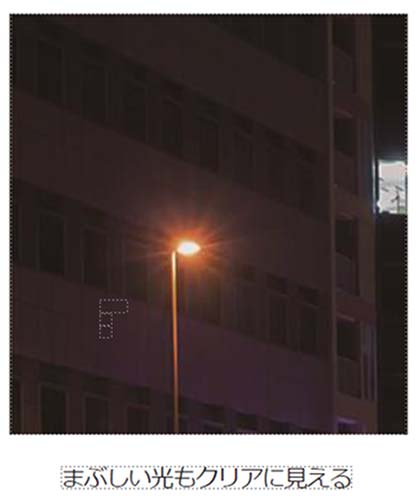

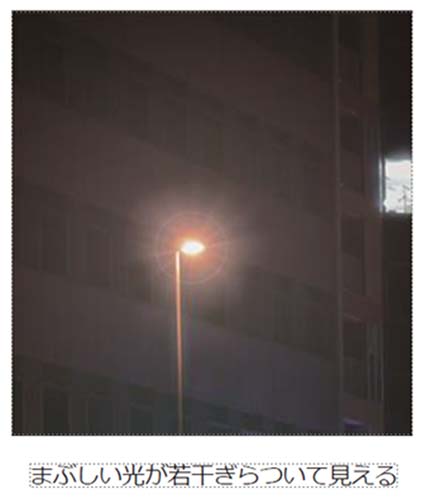

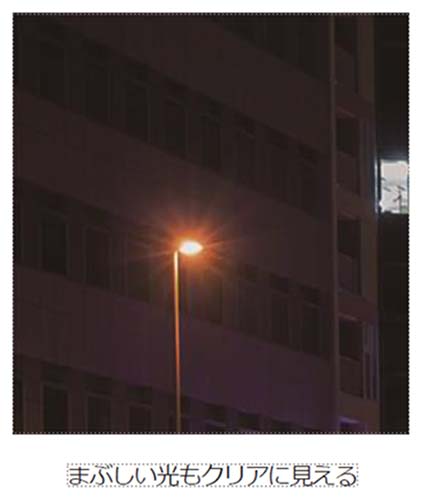

レンズの種類の違いによる、夜間のハロー・グレアの比較

夜間の場合、レンズの種類によってはハローやグレアといった光がにじんで見えたり、まぶしく感じる現象の影響を受けやすくなります。3焦点眼内レンズ(パンオプティクス、ジェメトリック)は、単焦点眼内レンズに比べてハロー・グレアが多いことから、夜間の運転には不向きと考えられます。それに対して、焦点深度拡張型眼内レンズ(ビビティ)は、単焦点と同程度までハロー・グレアが少なく、まぶしい光もクリアに見えるので、夜間の自動車の運転が必要な方に適しています。ただし、近くの見え方は3焦点より劣るので、眼鏡が必要です。

単焦点眼内レンズ

3焦点眼内レンズ

焦点深度拡張型眼内レンズ(ビビティ)

多焦点眼内レンズ 料金表

| 多焦点眼内レンズの種類 | 金額(片目 税込) |

|---|---|

| パンオプティクス 乱視なし | 260,000円 |

| パンオプティクス 乱視あり | 290,000円 |

| ジェメトリック 乱視なし | 260,000円 |

| ジェメトリック 乱視あり | 290,000円 |

| ファインビジョンHP 乱視なし ※乱視用はありません | 240,000円 |

| ビビティ 乱視なし | 260,000円 |

| ビビティ 乱視あり | 290,000円 |